発注者が指定する工事基準点等にGPSアンテナを設置し測位を実施する。GPS基準局からの補正情報により求められた座標が許容範囲内であることを確認する。(許容範囲は発注者の指示による)

なお、GPS機構における基準局設置後の確認測量の許容値は、水平=1cm+2ppm×DL、鉛直=2cm+2ppm×DL(DL=与点~基準局の距離)としている。

例 DL=2.0km:水平:1cm+2ppm×200000cm=1.4cm、許容値は1.4cm

例 DL=2.0km:鉛直:2cm+2ppm×200000cm=2.4cm、許容値は2.4cm

- 補正情報受信機の結線は良好か確認。(配電盤の結線、GPS受信機の接続状況、アンテナ取付け状況)

- 各補正情報受信機の取扱説明書に則った確認

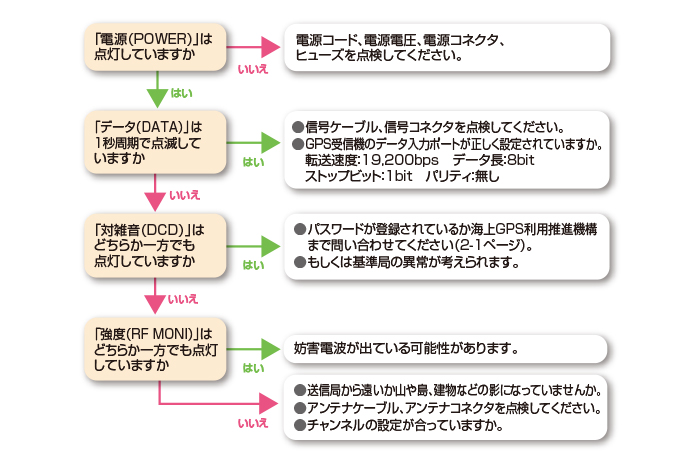

例1 FURUNO「補正情報受信機」取扱説明書

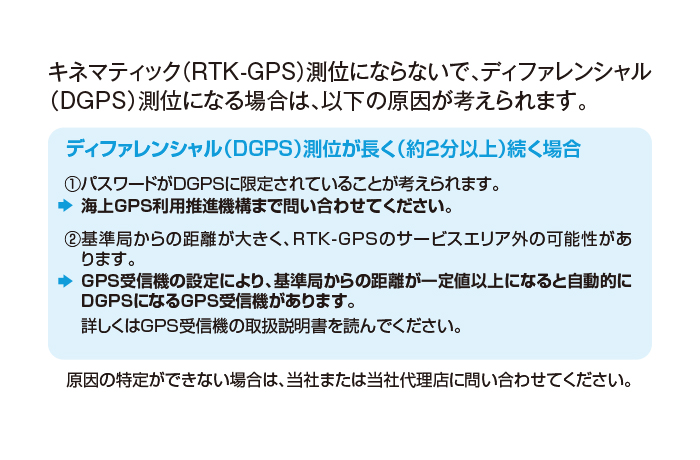

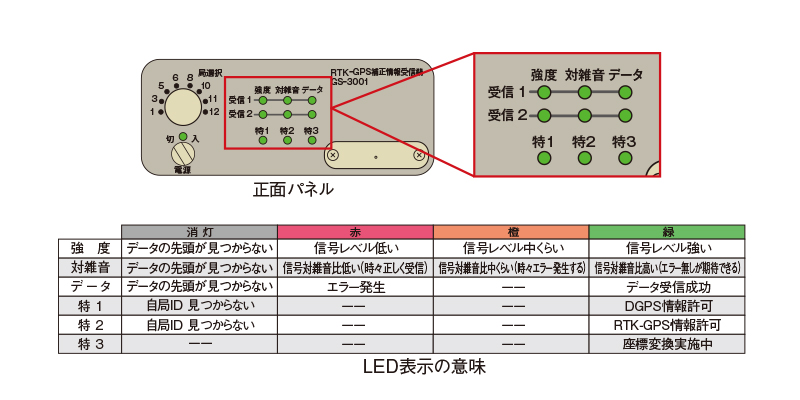

例2 FURUNO「テレメータ受信機GS-3001」扱説明書「8.総合解説図(別紙)」

- 使用機器に不具合はないか、ランプの点灯状況などを説明書に沿って確認。

- 各接続ケーブルやコネクタ類に破損や劣化はないか確認。

- 補正情報受信機の初期設定が正しいか確認。(移動局設定、通信速度、基準局チャンネル、パスワード等)

- 周辺の建物や建設機械(重機・作業船)などが障害物となっていないか確認。

- 補捉衛星数が少なくないか、衛星の配置は良好か確認。(GNSS衛星サイトを利用) GNSS View https://app.qzss.go.jp/GNSSView/gnssview.html?t=1594975253861

- キャリブレーションの際、基準点に設置したGPSアンテナにズレはないか。提供された基準点の座標値に相違はないか確認。

- 補正情報受信機の結線及びPOWER:ONの確認。(機器の動作参照)

- 補正情報受信機の初期設定は正しいか確認。(パスワード、無線チャンネル設定)

- GPS基準局の利用申請は提出済みか、利用開始日・終了日は合っているか確認。

- GPS基準局は停波していないか「GPS機構」へ確認。

※上記で解決しない場合、GPS機構へ電話でお問い合わせ願います。

- ①電波のマルチパス干渉:直接到達する電波以外にアンテナより高い建物や地面から反射した電波の影響を受ける場合のことをさす。対策として、周辺に高い建造物等に注意し、地面の反射は、アンテナの直下に金属板を設置することで影響を低減できる。

- ②GPS受信機雑音:接続ケーブルやコネクタ類の劣化や断裂等が考えられる。対策として、原因となる機材を特定し良好なものに交換する。

- その他に、③衛星時計の誤差、④衛星軌道の誤差、⑤電波の電離層遅延、⑥電波の対流圏遅延、などが誤差として影響する。これらは、利用者には解消できない。対策として電波状況の良好な日に再度実施する。

GPS機構への土日祝日、夜間の電話は「神戸監視センター TEL:078-381-6424」へお掛けください。出ない場合は時間をおいてお掛け直しください。

それでも繋がらない場合は「海上GPS利用推進機構 TEL:080-2085-8183」へお問い合わせください。

※補正情報受信の不具合について対応可能です。機器の不具合については、それぞれ機器メーカーへお問い合わせください。

RTK測位ができない原因として、衛星の配置状況によるGPS衛星の捕捉数不足、利用者のGNSS受信機等のコネクタ接触不良やコードの断線、GPS機構基準局機器の不具合等が考えられます。

RTK測位ができない場合、ご連絡いただいた時点で、GPS基準局については作動状況を確認します。移動局側の捕捉衛星数の不足や機器の不具合が原因の場合も、原因の特定と対策について助言いたします。

海域によっては、GPS衛星の配置状況等により、短い時間(数秒〜数分)の測位信頼度低下(FIX解から外れる)が発生し、RTK測位が不安定となる場合があります。上記を解消するためには、GNSS対応システムとすることで、利用衛星数を増やすことが有効な対策となります。

横浜港の海域でGNSS移動局(GPS・GLONASS対応システム、設定をGPS)を利用したユーザーにおいて、GPS捕捉衛星数が少なくなる時間帯にRTK測位ができないトラブルが発生しましたが、「初期化に必要な捕捉衛星数」の数を6個から5個に設定変更することで、測位の不安定が改善されました。

【参考】捕捉衛星数5個以上でRTK測位の初期化(RTK測位の開始)がされ、一度初期化されると捕捉衛星数4個でRTK測位が維持されます。

補正データ受信機等の機器を交換した際は、従来と同じケーブルやコネクタがそのまま使用できない場合があり、ケーブル、コネクタ、受信機のスイッチ、ソフトウエアバージョンなどをご確認ください。

補正データ受信機の交換後に受信できなくなり、ケーブルの接続を確認して正常に受信できるようになった事例があります。また、GPS受信機とパソコンを繋ぐRS232Cケーブルをストレートからクロスケーブルに交換して補正情報が正常に受信できるようになった事例があります(これは受信機の取扱説明書に、詳細な記載がありません)。ご不明な点はメーカーや代理店へお問合せください。